�u���q�����l�����v�� �u���q�����l�����v��

�u�t�����X�����́A�Ȃ��������Ȃ��Ŏq�ǂ����Y�ނ̂��v���w��

|

|

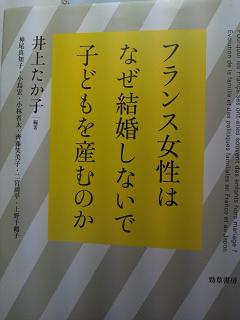

�@�u�t�����X�����́A�Ȃ��������Ȃ��Ŏq�ǂ����Y�ނ̂��v

�@7���̎��M�҂ɂ�邱�̖{���A���h���郊�[�_�[�̂��Ƃ�11�l�Ŕ��N�������ĕ����܂����B

�@�j�������Q����w�ԃT�[�N���ɎQ�������Ă�����������W�N�߂��悤�Ƃ��Ă��܂��B�@�u���q�����l�����v�𗧂��グ�Ă��ꂽ���[�_�[�𒆐S��10�l�قǂ̒��Ԃ����ƁA��l�ł͂ƂĂ��ǔj�ł��������Ȃ��{���e�L�X�g�ɑI��ł��������A������d�˂Ă��܂����B

�@

�@����̃e�L�X�g�͒����^�C�g���ł��B���q�����̐[���������t�����X�͋ߔN���[���b�p�ł��P�`�Q�ʂ������o�����i2010�N��2.02�j�ƂȂ�܂����B������{�͈ˑR�Ƃ��ďo����1.3��B���̖��ɖڂ����ނ����A�q��Ă��₷�����ɂ��Ă����q���g�����o�������I�Ɠ��{�̒ÁX�Y�X�ŒN��������Ă���Ǝv���܂��B

�@���̖{�́u�����K�͂Ɏ����邱�ƂɁA�ǂꂾ���̐�����������̂��v���Č����������ƕҏW���ꂽ�����ł��B�������Č��������Ɏq�ǂ����Y�ނ��Ƃ����シ����̂ł͂Ȃ��u�ǂ�ȎЉ�ɂ��K�͂͂��邪���ꂪ�l�X�̎��R��W������A�s����������������̂ɂȂ��Ă���Ƃ�����A�l�������K�v������̂ł͂Ȃ����v�Ƃ�������N���e�[�}�ł����B

�@���{�ł́A���܂��ɉƕ������x������������A�e�������̂܂ܐ��܂��q�ǂ���2���B�t�����X�ł͍��O�q��2010�N��54.5���B�������t�����X�ł������ԁA�������Ȃ��Ŏq�ǂ����Y�ނ��Ƃ͈��������Ă��������ł��B

�@���ꂪ1960�N�㔼���痣�����̏㏸�E��������o�����̒ቺ�E�����̕��y�Ƃ������Љ�ω��ɔ����A���{���p�b�N�X�ȂǐŖ@��A�����Ƒ��F�̂Ȃ����x��e�F�������ƂŁu���e���ǂ�ȊW�ł����܂ꂽ�q�̒n�ʂɂƂ��Ă͖��W�v��2005�N�ɖ@�������ꂽ�o�܂�����܂��B

�@�v�́u�q�ǂ��������Ɉ�����Љ�v���t�����X�͖ڎw�������Ƃŏ��q�������������Ă����̂ł����B

�@100�N�O����̖��@����������̂ɒ�R���͂��������E������{�B�������́u�q�ǂ����Y��ňꏏ�Ɉ�ĂĂ݂����Ǝv����Љ�v��ڎw���Ă��������Ǝv���܂��B

�@�t�����X�ł͖��N�A�q�ǂ��ɂ��ĐF�X���c���邽�߂Ɍ���̐l�ނ������Q�����Ă��鋦�c��g�D����Ă��āA���c�����Ȃ�����P����Ă��邻���ł��B

�@���{�́A����Łu�q�ǂ��E�q��ĉ�c�v������܂����B�@�n�������̂ł��u�q�ǂ��E�q��ĉ�c�v�����邱�Ƃ��w�͋`���ɂȂ��Ă���A����s������܂����B�@���͂��̃����o�[�Ɍ���̐l�ށE������ʒu�Â��邱�Ƃ��������܂����B

�@���A�l�I���i��ł��邻���ł����A�ǂꂾ���q�ǂ��̖ڐ��ɗ��Ă錻��̐l�ނ������Ă��邩���J�M�ɂȂ�Ǝv���܂��B |

![]()