平成25年度 児童虐待・DV防止講演会 平成25年度 児童虐待・DV防止講演会

|

|

「平成25年度 児童虐待・DV防止講演会」

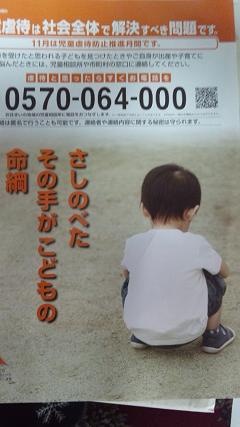

児童虐待防止月間である11月。9日土曜日の午後、横手駅前ワイワイぷらざの一階ロビーで横手市子育て支援課主催の講演会がありました。

最初に読み聞かせサークル”おはなしカランコロン”の高橋さんが、大人のために「ラブ・ユー・フォーエバー」という絵本を読んでくれました。その中で〜〜子どもが何歳になっても親は死ぬまで子どもの親なんだよ〜〜というメッセージを私たちに届けてくれました。

講演は「安心して生きられる」子どもの権利を守るために〜〜虐待・いじめ問題への対応〜〜という演題で、お隣の岩手県宮古市出身・元警視庁警察官としてのキャリアとご自身の子育て経験を基に「少年犯罪予防委員会」を設立され「我が子を犯罪者にしない子育てこそが、日本の治安回復に直結する」と説いて犯罪予防に取り組んでおられる、幸島(こうじま)美智子さんが講師でした。

これまでも毎年「児童虐待防止」のテーマで講演を聴いたり、グループ討論をしたり、ワークショップ形式の取り組みに参加してきましたが、今回は受け身の講演とはいえ約2時間があっという間に過ぎました。経験に裏打ちされた教訓を述べられるだけではなく、警察現場の深刻な事例や豊富な客観的資料を紹介されながら私たちに具体的な提言をされました。

*子どもをとりまく問題:いじめとともに校内暴力が激増している。「いじめをなくそう」ではなくならない。「親は子どもに、いじめや暴力をする子は大嫌いだ!」と常日頃きっぱりと伝えることが大事。社会常識に欠ける親のもとでは子どもは常識を学べない。常識のない大人になってしまう。虐待も通報する前に、地域・隣近所で見守るだけでは不足であり、虐待を疑う現場に出向いて周りが気づいていることを知らせる。=大きな虐待予防になりうる。

*ネット・スマホ・ケータイの問題点と対応:深刻な犯罪に容易に繋がっていく。犯罪被害以外でも依存症・生活習慣の乱れ・学力の低下・コミュニケーション力の低下・ながら操作による事故・詐欺や有害サイトへのアクセスなどで性犯罪被害等に繋がる→今後の対応は子どものケータイ利用の実態を知ること。親子で話し合い、家庭内のルールをつくること。

*子どもの正常な発達には段階的な親の関わりが必要:自分の人生を自分で決められる大人になるように2つの「じりつ」を!①自立(経済的)②自律(自分を律する)

*世界共通の「生きる力」とは=問題解決能力である。①自分の力で生き延びることができるように「食」ができるようにする。②人(初対面)との会話ができるようにコミュニケーション能力を養う。・・・

お話の中に、日頃様々なところで聞かれる言葉もありました。でも「行動」しなければならないという意味で、とても具体的な提言を聴くことができました。

地域それも隣近所の力を発揮する時であり、手をこまねいて見ているだけでは解決しないのだ〜と痛感した講演でした。

|

![]()