![]()

| ☆ | ☆ | |||

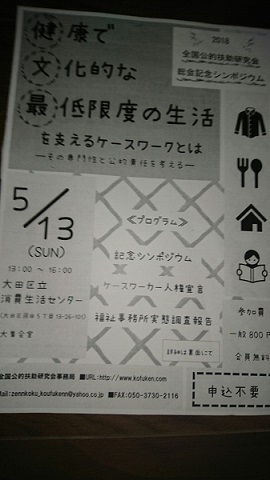

「2018全国公的扶助研究会総会記念シンポジウム 〜健康で文化的な最低限度の生活を支えるケースワークとは〜 その専門性と公的責任を考える」  5月13日、東京蒲田の大田区消費生活センターに行きました。参加者の大部分はケースワーカーや専門職を目指す学生さんですが、私のような素人でも共感できる学びの多い内容でした。 発言者のお一人である漫画家の柏木ハルコさんはその作品「健康で文化的な最低限度の生活」(小学館)が7月からテレビドラマ化されるそうです。 当会事務局次長で新潟市職員の中村徹さんは、全国のケースワーカーに実施した実態調査から見える現状と今後の課題を解説されました。 実に5割以上の人が、理想とする80ケースを越えて一人で100ケース余りを担当し、思うように訪問業務ができないと回答しています。 また「非正規公務員と今後の展望」について、様々な職種で非正規で働き、今は横浜市福祉保健センターの正職員で生活保護ソーシャルワーカーである神谷秀明さんが世界各国との比較を交えて話されました。相談者の就労を支援しながら、非正規である自分の将来を心配する状態では、寄り添うことはできても、けっして人間らしい労働にはなれない!と思いました。 4人目の発言者は田園調布学園大学の今井伸さん。「生活保護制度を支える人材の育成に求められるもの」と題してご自身の福祉専門職に長年つかれての経験を踏まえて話されました。 地方公務員法第30条「すべて職員は全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ職務の遂行にあたっては全力を挙げてこれに専念しなければならない」これが土台(特に福祉を実践する価値)であり、その上で、援助に必要な知識 とその知識を伝える技術を培うことの大切さを説かれました。 一人で頑張るのではなく、組織で支えあうことを念頭において「どんな困難な課題にあたっても逃げるな!最後まで寄り添え!」という言葉は、門外漢の私にも強く響きました。 |

||||

| これまでの記事 |

||||