![]()

| ☆ | ☆ | |||

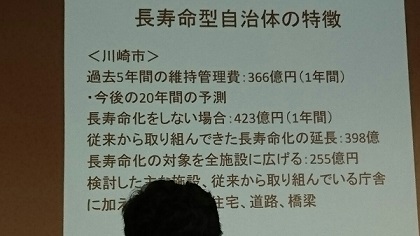

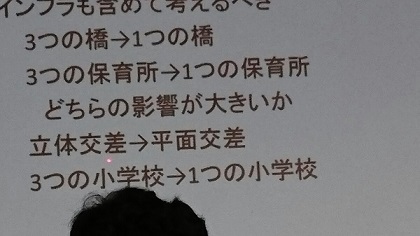

「第44回市町村議会議員研修会in岡山」 5月14〜15日、2年前と同じ岡山商工会議所に行ってきました。2人の講師にじっくり学べることと、事前に質問を出して回答を頂けることなどが魅力の研修です。初日は都市計画学がご専門の中山徹奈良女子大大学院教授の記念講演「人口減少時代の自治体政策〜公共施設、コンパクトシティ、空き家、コミュニティ組織を中心にどう考えるべきか」でした。 まず、国土や地域、コミュニティは経済、生活を支える「器」であると。その器は、高度経済成長期に大きく変わり、地方の若者を中心に安い労働力として首都圏に移住させられた。現代は大規模建設投資で大型開発が進み、結局、東京の人口集中が続き地方の人口減少に歯止めがきかなくなっている。それでは消滅してしまうと「地方創生」の方針を国が打ち出し自治体自ら地域再編を進めることになった。 都市部も農村部も、人口減少に対応した再編のkey wordはコンパクトだが、どういう人口予測を使うか? 東京一極集中を前提とした将来人口予測について、安易に、社会保障・人口問題研究所の予測値に頼るコンパクト化は地域を破滅させる⁉との講師の言葉。自分のまちで作った予測値を使えば大幅な人口減少にはならない計算になる(ちなみに我が横手市の人口ビジョンも国勢調査から導き出した数値と社人研が出した数値とでは5000人ほどの差がある。これをどう見るか?)。 横手市のような中山間地では、小さな拠点とそれらの点を結ぶ地域の連携が必須となるが、全国の自治体は3つのタイプで変化しているとのこと。 1つは「開発型自治体」…カジノや大型クルーズ船の寄港などで乗り切ろうとし、財政難で市民向け予算を削減。 2つ目は「歳出削減型自治体」…職員削減や民営化などの手を打つが地域経済低迷➡税収減で将来展望なし。 3つ目は「市民共同自治体」…地域と市民生活を巡る諸問題を市民本位に打開する施策を展開する。人は、自宅の近くにある施設が一番便利=日常生活圏の整備と行政の地域化、さらにコミュニティの強化は重要(市民の頑張りだけでは防災・防犯・地域包括ケアなど実現困難)。しかも共助や互助は市場原理を通じて反映させることと、市民参加の仕組みをきちんと整えられることで定着する。 …こういうお話でした。 国や県を批判することは必要ながら、実際に生活していかなければならない市民、地域住民がどうすれば暮らしやすくなるのか、具体的な提起を頂いたと思います。   |

||||

| これまでの記事 |

||||