![]()

| ☆ | ☆ | |||

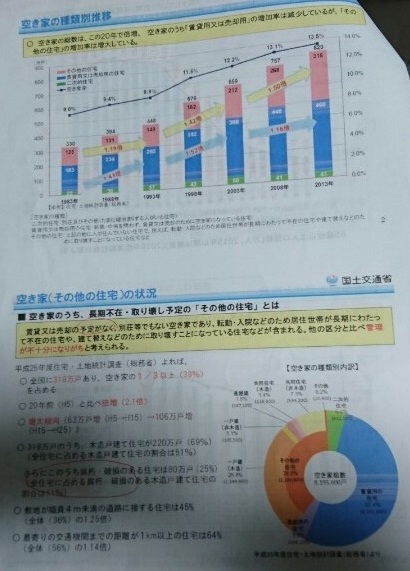

「2018年度特別研修の報告」続編  第2部 「空き家対策の実務」・・・Q&Aの解説をしていただいた。 1 空き家の類型は? 賃貸用住宅(相続対策・投資物件で建設された物も「その他の住宅」予備軍)二次的住宅(別荘など)・売却用住宅・その他(長期不在・建て替えのため取り壊す予定の物・今後、借地上の所有建物や相続登記未了建物に居住してきた高齢者が他界するケースも増加が見込まれる)の4類型に分かれる。 2 景観保護の手法から空き家問題を解決できないか? 景観法70条(形態意匠の制限に適合しない建築物に対する措置)に則り、市長村長は、既存不適格の建物(廃屋も)の形態意匠が景観地区における良好な景観の形成に著しく支障があると認める場合には、議会の同意を得て当該建築物の所有者、管理者又は占有者に対して相当の期限を定めて、当該建築物の改築、模様替え、色彩の変更その他都市計画において定められた建築物の形態意匠の制限に適合するために必要な措置をとることを命ずることができる(自治体独自の条例で、除却まで定める例もある)。 3 空き家等であることの根拠についてはどう確保すればよいか? 自治体が「不使用」を探知してから1年間の経過を要するものではなく、過去1年間に渉って使用実績がないことを証拠で認定できれば足りる。 4 特措上、「特定空き家等」になると、どうなるのか? 空き家等が「特定空き家等」に認定されると、市町村にとっては特措法14条 の措置(指導助言・勧告・命令・代執行の権限)に移行するための入り口であるとともに、これらの対応を放置することによって周辺住民に被害が生ずれば自治体が国賠責任を負うこととなる契機ということができる。 5 「特定空き家等かどうか」のあてはめについて、どう考えればよいか? それは各市町村の判断である。ただ、一つの判断材料としてのガイドライン(第14条1項)が提供されている。(倒壊等の危険の是非は専門的判断を要する。他方、屋根・外壁等の脱落・飛散等の恐れは、部材のめくれ状況や路上への飛散の実情で判断可能な部分もあると考えられている。対応の切迫性を考えて、必要な範囲において認定することも検討するべき…by講師) 6 権利者の調査を経て「相続人がいることが不明な場合」はどうすべきか? 家庭裁判所に相続財産管理人選任の申し立てをすることを検討する。 7 空き家の相続共有者に「対応しなければならない」と思ってもらうには? 放置した場合の責任を実感してもらうのが適当。高額の賠償責務を負うリスクがあること。他人事ではなく、自分の利害関係にあることの自覚をしてもらう(足立区ではポスターやパンフレットで周知している) 8 相談体制について(空き家の所有者となってしまい「どうしたらよいか、わからない」→放置か対処かの分岐点…遺産分割などという紛争が憂鬱、他という人もいる。解体に費用がかかる!という心配もある。) 弁護士会と連携して集中法律相談を行う。(無料法律相談のうち、一定の日を「空き家相談日」として設定するなどし、空き家予備軍の掘り出しが必要) 9 なぜ「空き家バンク」なのか?更地にして活用すればよいのではないか? 第一に解体費用の負担問題。第二に地方では建築費用を投下して運用しても買い手や借り手がつかないという場合もある。そこで、低廉な費用でリフォームして利活用を目指すこととなる。その場合の需給をマッチングさせる方法が空き家バンクである。しかし、自治体は情報提供までしかできない。最後は仲介業者の力が必要。 「まとめ」 講師が弁護士のため、実際に相談業務を通じての親切な解説をしていただいた。 複雑な問題で、どこの地方自治体も困りごとがたくさんあることが質問でも出された。最後に講師が言われた言葉に大きなヒントがあると感じた。 すなわち「全国組織では地方の特性・利益が損なわれる。だから地域の総意が公益性の基盤になる。鶴岡市のように、地域のコミュニティが所有者不明の空き家・空地を引き取って、まちづくりに活用することがこれから重要になるだろう」。難解な法律用語に聴き手として苦労したが、大変勉強になった。 |

||||

| これまでの記事 2日目の実践報告 初日のエンディング 講義2の受講報告 |

||||