![]()

| ☆ | ☆ | |||

地元学'のすすめ |

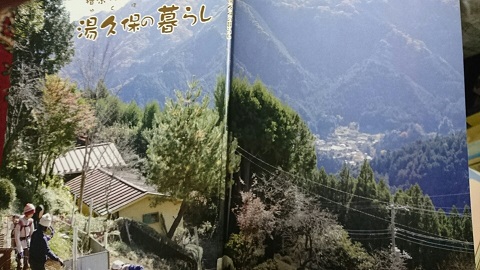

第30回議員の学校IN多摩図書館 講義2 「住民主体の地域づくり…'地元学'のすすめ…地域からのニッポン再生」 大学を退官され民族研究家という肩書きになさった結城登美雄先生の幅広く深い講義でした。 まず「地域とは?=家族の集まり、ひとりでも家族と見なす。人が生き暮らす場、人生の場であり具体的な場所である」。では「家族とは?=一緒に耕し、一緒に食べるものたち」。 弥生時代に水田ができ人々は定住が可能になった。明治初年代、日本は71314の小さな村の集まりだった(人口は3000万人)。平均的な村の大きさは60戸〜70戸、370人前後。現代もこの規模(大字・おおあざ)が一番地域単位でまとまりやすい。 地元学とは? ・「知るための学び」から「活かすための学び」へ。 ・この土地を生きた人々にまなぶ。 ・「ないものねだり」から「あるものさがし」を。 ・足元の身近な資源をとらえなおす。 ・地域資源を活かす知恵と技。その際、地域の景観資料とくに文字よりも非文献資料がずっと多い。漁業と同様に農業をとりまく課題は年々苛酷になっている。食料とエネルギーの自給率を高めることは重要課題……「あらゆる必要の中で、最初にして最大のものは、生命と生存のための食料の供給である」ソクラテス =食は最大の社会資本である。 ➡地域で支え合う食と農(comunity society of agriculture) ……住民の力で築いてきた「鳴子の米プロジェクト」生産者価格1俵18000円を5年間保証。消費者価格1俵24000円。1俵6000円の差額は保管料、事務経費、若者の農業支援などに。ブランド米ではなく鳴子の風土に合う米(東北181号)を育てよう。小中学校に出向き何度も学習〜実習。12年目で今は東京神保町に「おむすび権兵衛」出店。9割が前金で1俵3万円になっている。……… 食べる人の理解とつくる人のがんばりが実を結ぶ❗ ◆諦めない、焦らない、科学的に考え、果敢に取り組み、地域住民と一緒に地域に根差す=この実践を続けてこられ、東京都でも深い山にある 檜原村の議員を16年がんばり、今は住民と役場を繋いで観光も発展させておられる丸山美子さんのお話が報告されました。  檜原村の資料です 議員自身が生活者になっているか!? 。自分が議員として何をやるのか‼ の覚悟が問われる講義でした。 |

|||

| これまでの記事 学びのカフェ 講義Ⅰ 交流会議2017 |