子ども食堂ってなんだろう!? 子ども食堂ってなんだろう!?

|

|

「子ども食堂って なんだろう!?」

2月25日秋田市のにぎわい交流間AUで、今、全国的に広がっている「子ども食堂」についての勉強会がありました。

はじめに主催してくれた「NPO法人あきた結いネット」の坂下美渉理事長が挨拶され、そこで「ちきゅう倶楽部」の畠山さやかさんが紹介されました。

そのお話によると、損保ジャパンなど大手の企業で働いている方々がご自身の給料から一定割合を積み立てし、社会貢献をする集まりなのだそうです。企業とは別に社員・労働者の側もそういった活動を展開し今回の催しにも支援してくれているのでした。そして3つの団体が活動紹介を行いました。

まず「NPO法人あきた子どもネット」は、12年前に立ち上げ、9年前から秋田県児童会館の指定管理を受託していて、一昨年5月から「わいわい子ども食堂」を続けておられます。目的は「食を意識して自分を生かす・活かす」とし、①子どもたちに、配膳や皿洗いも含め片付けはみんなでして家事生活力をつけること。②みんなで一緒にごはんをたべるのが楽しいことを実感し、子どもたちが中心となって料理をつくり、みんなで食べる。③支援するスタッフやボランティアが研修や実践の中で子どもを応援できる力をつけ、地域や関係団体と協力して支援事業を行なう。④子どもの目線に立って工夫し、親子が一緒の時間を持ち、楽しむこと。という4つを目指しています。

2番目のプレゼンは「一般社団法人フードバンクあきた」の方でした。ここは伴走型(寄り添い型)の活動で、1960年代後半に、アメリカのキリスト教会がスープキッチンを始めたことに由来するそうです。今の世の中は「貧困」を見つけにくいが、政府の統計でも6人に1人の子どもが相対的貧困に陥っていることから、子どもが1人でも安心して来られる、無料または有料の場所を作ろうと決め「自分たちは十分に愛されて、必要とされている」と子どもが感じる瞬間が増えてほしい⇒「大人になるための栄養をつける場」として位置づけています。もちろん、子ども・親子のみならず高齢者も交流して元気になることを目指しています。課題は、あきた子どもネットと同様に、人手不足だそうで、食品を小分けする担当などがほしい!とのことでした。

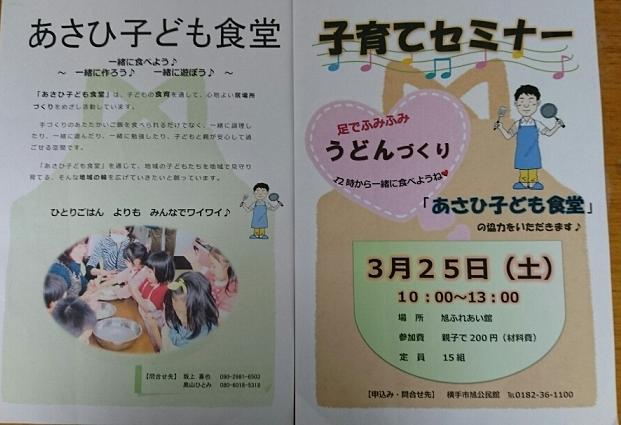

3番目のプレゼンは我が横手市の「あさひ子ども食堂」の番。

代表の奥山ひとみさんがパワーポイントでお話しました。昨年6月から3回続けています。この背景には、子どもと向き合う時間がない親の悩みから小学校PTA役員のOBが中心となり、教師の方々も仲間入りしての活動があります。モットーとしているのは「地域で見守り、育くむ、みんなで子育て。食を通して地域が広がる。子育て支援と地域づくりの側面をだいじに」することで、地元農家さんや地元のレストラン、スーパーマーケットなどに食材の協力をしてもらっています。社会福祉協議会の力も大きくかりていますが、貧困世帯を引き出すことの難しさを感じており、行政との連携をもっと工夫しなければということが課題だそうです。

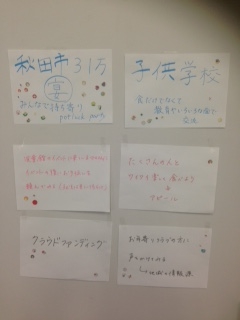

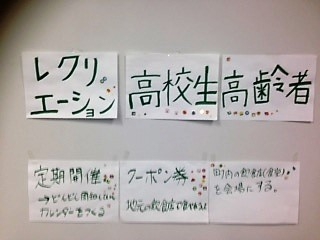

この3者のプレゼンを受けて、6つのグループに分かれてワークをしました。その結果が写真に少し写っています。

シール投票の結果、地域のおしゃれなお店とのコラボや、高校生・大学生さらには高齢者の参加をもっと呼びかけるなど、様々なアイディアが出ました。「子ども食堂」というキーワードだけが1人歩きしてはいないか?もっとイメージのわくネーミングにしたらどうか?子どもも親も孤立し、誰ともつながらないことが問題で、その解決策のひとつが子ども食堂なんです!

常に振り返りをしながら前に進んでいくことが大切だな~ そして 楽しくなければ続かないな~と話し合って帰りました。 |

![]()