第26回議員の学校 第26回議員の学校

第一講義

|

|

「第26回議員の学校:第一講義」

「第26回議員の学校」に行ってきました。今回は「貧困・差別の課題と地方自治~~いま、自治愛は何をなすべきか」というテーマでした。

第一講義は「子どもの貧困からみる現代日本の貧困と格差」です。自分なりにまとめて報告します。

①子どもとは「経済的主体たりえない存在」

本来、企業と国家が子どもを養育している親(経済的主体)の生活をきちんと最低保障していれば子どもの貧困は起こりえない。しかし日本では、子どもの貧困=甲斐性のない親のせい(親の自己責任)とされ、学習支援により学力を獲得して親の轍を踏まないことが大切とされる。ところが…最近は、学習支援の限界がみられる…社会構造・教育の経済的環境を整備すべき。

②一方で増え続ける貧困高齢者の問題がある

その根拠としての数字=実質的生活保護基準を高齢者単独世帯で年収160万円・高齢夫婦世帯で年収226万円。

その基準で2009年~2014年の比較をすると、貧困率が1.5%増(5年間で120万5000世帯・150万2000人が増)特に男の単独世帯で増加傾向顕著。

このような高齢者の貧困化は

1)アベ政治がもたらしたもの!その要因

イ)収入源:公的年金減(無職の高齢夫婦世帯…1999年~2014年の15年間で実収入が月48000円以上低下←公的年金の支給引下げによる(15年間で月41000円低下)。

ロ)公租公課の負担増…直接税と社会保険料負担(15年間で月8000円増)特に介護保険制度導入の影響+医療と後期高齢者医療保険。

ハ)重くなる一方の社会的固定費…公共料金増(15年間で水光熱費が月4270円増・交通通信費が月5917円増)。

ニ)萎縮する個人消費…15年間で(交際費:月11033円減・教養娯楽費:月1256円減・住居費:月3392円減・被服費:月3578円減)==⇒このように内需は下がるのみ⇒アベノミクスの恩恵は株式を保有する大金持ちと大企業だけ。

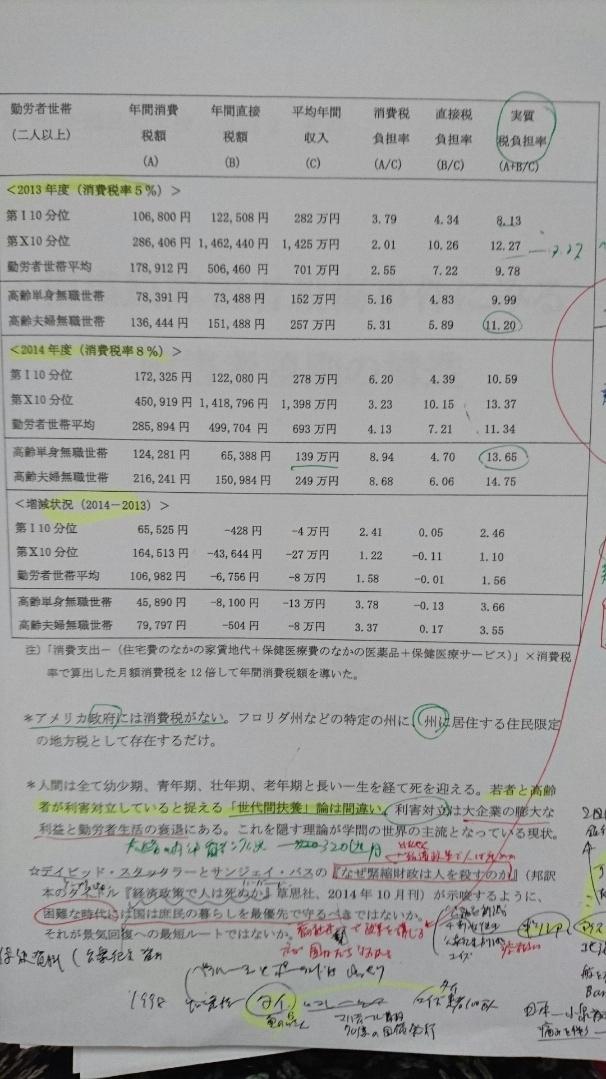

2)消費税率引き上げの深刻さ

5%→8%の影響:平均年収278万円の低所得世帯の消費税負担率2.41%増・実質負担率2。46%増を基準にみても、高齢者の単身・夫婦無職世帯が消費税負担率3.78%と3.37%増・実質負担率3.66%と3.55%という結果で高齢者いじめ以外の何物でもない!

*結論

若者と高齢者が利害対立していると捉える「世代間扶養」論は正しいか?利害対立は、大企業の膨大な利益と勤労者生活の衰退にあり、これを隠す理論が学問の世界の主流になっている現状!

大多数の庶民が生きずらさを感じている今のように困難な時代には、国は庶民の暮らしを最優先で守るべき。福祉第一で施策を講じるほうが国は立ち直れる!

(マレーシア・アイスランド・ポーランド…小泉に始まる日本・サッチャー政権のイギリスなど市場第一・新自由主義との違いを学べ)

客観的な数字で示すことが大切!という講師の言葉が心に残りました。

|

![]()