第12回地方から考える社会保障フォーラム 第12回地方から考える社会保障フォーラム

|

|

「第12回地方から考える社会保障フォーラム」

4月19~20日、(株)社会保険研究所主催のセミナーに参加しました。

国の官僚の方々が最新の(まさに国会で審議中の内容も)情報を知ることで地元の施策に生かせれば…と思って受講したのですが、まず講義①「平成29年度の厚生労働省予算と制度改正 医療・介護・福祉はこう変わる」というテーマで、厚生労働省社会保障担当参事官室長の度山徹氏のお話でした。

にこやかに穏やかに説明された中身は、急激な高齢化により特例公債が膨れ上がる伸びを3年間で1兆5000億円(年間5000億円)改革=抑制することでした。経済財政諮問会議で指摘された44項目を改革することに着手しているわけです。結論として「

行政よりも柔軟に活動できる」という理由で民間事業者と協働で行う地域福祉・健康づくり事業(SIB=ソーシャル・インパクト・ボンド)

に7300万円を予算措置しています。国の方針を俯瞰して把握できた…という成果はありました。

講義②「認知症高齢者と地域で暮らす」というテーマで川崎駅近くの小規模多機能施設を運営しているNPO法人「楽:ひつじ雲」理事長の柴田範子氏が話されました。秋田県潟上市のご出身で長年福祉に携わって、しかも地域に根差した地道な活動に取り組んでこられたことに感動しました。

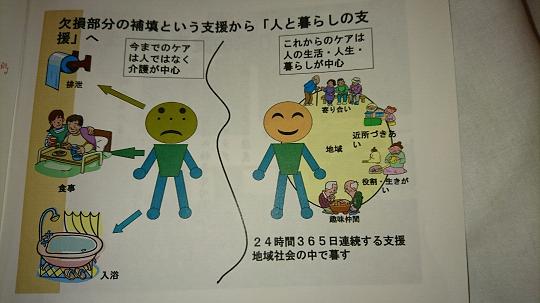

小規模多機能とはいえ現在は29人まで登録可能だそうで、そのうち宿泊となれば最多でも4人が限度であり、職員の負担が大きいと離職率が高くなるのは当然です。特養施設に入所するまでの繋ぎであってはならず、訪問看護・介護やデイサービスとの併設に向けるべき!とのことでした。リーダーがみんなの顔が見える範囲で地域住民と一緒に道の掃除や食事会を重ねてきたそうです。その点からも介護職の待遇改善はぜひ必要と思いました。

この日の最後は、鼎談「地域住民の命と健康を守るために 地域包括ケアシステムと栄養士、薬剤師の役割」でした。

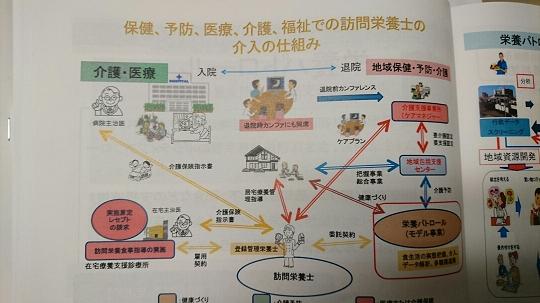

厚生労働省医薬生活衛生局長の武田俊彦氏が「薬から食の支援」を説き、三重大学地域医療学講座でフィールドワークを理論づけておられる管理栄養士の奥村圭子氏が、津市と愛知県大府市での「栄養パトロール」事業を紹介されました。望む暮らしを支援する訪問栄養の仕組みのことで、明るい挨拶とお薬手帳だけで、直接相談されなくてもコミュニケーションが可能となる。そして栄養パトロールで得られる一日の食事回数、体重減少、病態認識、治療内容、身体状況などを薬剤師と共有し、服薬内容の適正を察することができる。との成果が認められるそうです。

武田局長は岩手県宮古市出身で今の宮古市長が歯科医師であることから、国のメニューから訪問歯科事業を選んで補助金で実施中とのことです。「今なら国から補助があるので、栄養パトロール事業を選んだらいいですよ。ただし、訪問先で、いかにも専門家!と思われる話し方はNGで相手は何にも答えてくれなくなるよ!」とつけくわえてくれました。

|

![]()