�����{�݂݂̍���Ɋւ��������ʈψ���̎��@ �����{�݂݂̍���Ɋւ��������ʈψ���̎��@

|

|

�@�@ �u�����{�݂݂̍���Ɋւ��������ʈψ���̎��@�v

�@

�@4��5�`6���A���ׂ̊�茧���C���@�ɍs���܂����B�����͐����s�́u�����{�݃A�Z�b�g�}�l�W�����g�v�ɂ��āA�������z���n�̎{�݂ɂ��āA������20�N�Ԃ̋�̓I�Ȏ��g�݂̕��������߂��{�v����쐬���A�ǂ��i�߂Ă��邩������܂����B

�@���̔w�i�͉���s�Ɠ��l�ɁA�����{�݂̘V�����ɂ�茚�đւ����K�͉��C���K�v�ɂȂ��Ă��邱�ƁE�ێ��X�V��p�����傷�邱�Ƃɔ���Ⴕ�ď��q����ɔ����l�������Ƃ����l���\���̕ω���o�Ϗ̒���Ȃǂ�����������������Ɓc�ł����B

�@�����s�̗D�ꂽ�_�́A�܂��A�S�{�݂̗��p����x�A�����̌��ʂ��Ȃǂ��ׂĂɂ킽�钲����Ȗ��Ɏ��{���u�{�݃J���e�v�����������ƁE����������ɁA�s�����c���g�D�������ƁE���̃����o�[�͏Z����{�䒠���疳��ׂ�169�l�𒊏o�����ゲ�Ƃ�40�l��I�o���Ď{�݂̗��p�҂�Ǘ��҂������A�N��c���ƍ����œ��c����������Ƃ������ƁB�����ďc���肪�h���ɂȂ��Ă���s�������Ɂu���Y�o�c�ہv��ݒu���A�Œ莑�Y�䒠���ꊇ���ĊǗ����Ă��邱�Ƃ��Ǝv���܂����B

�@����Ɍ�����w�ƒ�g���Ďs�E���̐g���̂܂�2�l���u�܂��Â��茤�����v�ɔh�����A�s�̓����̏����������Ȃ��猤�����Ă��邱�ƂŁu�s�������̂܂��Â���v�̎��_��������{�݂̊Ǘ������{���Ă���_�����������Q�l�ɂ��Ȃ���I�ƒɊ����܂����B

�@�����́A�����s����ԂŖ�20���̎��g���ɍs���u�I�K�[���E�v���W�F�N�g�v�����@���܂����B�@

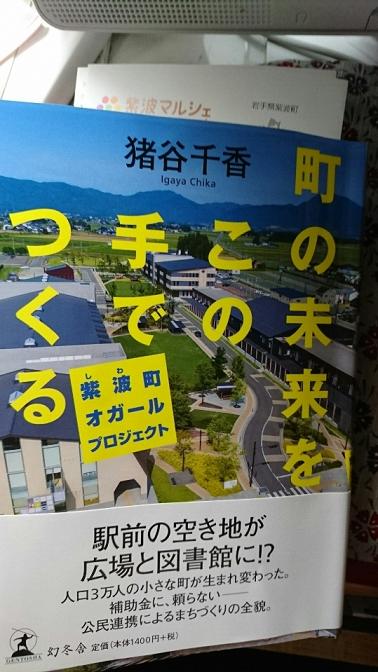

�@�I�K�[�� �}���V�F �̂ɂ��킢�� �I�X�X���̖{

�@���������ŏ����Ȓ��ɉ��\�{���̐l�X���K��A�}���قƓ��̉w�𒆐S�ɔ��W���Ă���ƕ]���̂Ƃ���ł��B���Ў����̖ڂŊw��ł������Ǝv���Ă����̂Ń��b�L�[�ł����B�Ƃ����̂́A�S�����王�@���������炸�A�Ȃ��Ȃ��t���Ă��炦�Ȃ�����ł��B����鑤����ςȂ̂ŁA���@�҈�l�ɂ�1000�~�̎��@���i��u���j���K�v�ł����B

�@�����Y�̖؍ނ��ӂ�Ɋ��p���A10�N�ȏ�O����u�z�^�܂��Â���v�Ƃ��Ď������l�̐�����o�ς��z������g�b�v�̎p���������Ă��钬�ł����B

�@�w�i�́A�w�O�̏��X�X����킵�Ă���Ƃ���ɉw�O�J���p�n�Ƃ��čL��ȓy�n���擾���Ă��܂��A���̉�����ɂ��āA���Ɩ����A�g���邽�߂̑㗝�l�i�G�[�W�F���g�j�̖�����S���ׂ��u�I�K�[�����g������Ёv��8�N�O�ɐݗ��������Ƃł����B

�@���݂́A���t�b�g�{�[���Z���^�[��ۈ牀�E�G�l���M�[�X�e�[�V�����i�؎��o�C�I�}�X�j�E���g���^�G�R�n�E�X��̑�n�����E�}���فE�}���V�F�i��݂̂Ȃ炸������Ȃǂ��L�x�ŃX�[�p�[�}�[�P�b�g�d�l�j�E�݂��X�^�W�I�E���꒡�ɁE�����̐^�ɍL��E��ʂ�����ƍL�����Ă��܂��B�Ȗ��Ȍv�Z�ɂ��N��30���l�̌𗬐l����ڎw���Ă����̂�����90���l�Ɣ��W���Ă��܂��B

�@�p���[�|�C���g�Ő��������Ē�������A�S�苭����ނ����ƂɌ��~�ɂ���o�ł��ꂽ���J�獁���̒����u���̖��������̎�ł���v��ǂ�A�ЂƂЂƂ����̃v���W�F�N�g�����܂��܂łɂ́A��ςȋ�J�����������Ƃ��킩��܂����B

�@�Ⴆ�A2�N�O�Ɋ����������꒡�ɂ͂�����PFI�ɂ���@�ŁA����̊Ǘ��^�c��S������SPC�i���ʖړI��Ёj�́A���g�V�e�B�z�[��������ЂƂ����n���̋Ǝ҂����ł��B�o�ς̏z������Ƃ��鎇�g���ł�����A�[�l�R���Ƃ͈�ؖ��W�B�҂̈�l�ł���O������100���ɐ��������ĉ���������ł��B�����A�����A�g������ɐݒu���A�Ƃɂ����s���������т��āA�⏕���ɗ���Ȃ��܂��Â����i�߂Ă���10�N�Ԃ̎��g�݂Ɋ������܂����B

�@���J���̒����́u�I���Ɂv�ɃG�[����������Ă��܂��B

�@�`�`�I�K�[���v���W�F�N�g��m��A�ł́A���������̒��ʼn����ł���̂��B���Ў��������̒��ւƎ����A���āA���ꂼ��̐����̃v���W�F�N�g���l���Ă������������B�����͂��Ȃ��̒��ł��A���Ȃ��̎�ł�����͂��`�`

�@���̎��@�������A�K���������Ԃ悤�Ɋ撣��Ȃ���I

|

![]()