第36回議員の学校 第36回議員の学校

---講義3

|

|

「第36回議員の学校---講義3」

「公民館の基本的な役割と直面している課題」千葉大学名誉教授の長澤成次氏のお話でした。

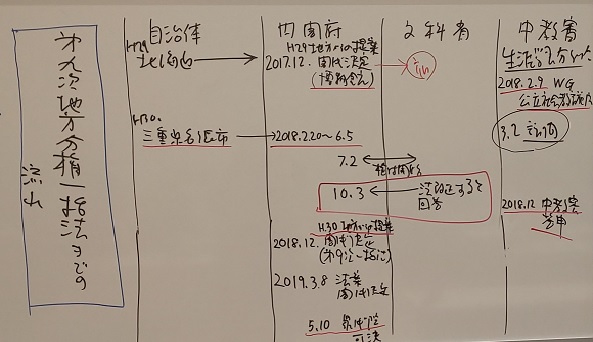

氏は日本社会教育学会の第一人者で現在は放送大学千葉学習センターで教鞭をとっておられます。写真にある先生の板書は、社会教育をめぐる昨今の情勢を時系列で表されたものです。

※公民館の原点=これからの日本に最も大切なことは、すべての国民が豊かな文化的教養を身につけ、他人に頼らず自主的に物を考え平和的協力的に行動する習性を養うこと。それには教育の普及が何よりも必要。

公民館は全国の各町村に設置せられ、此処に常時に町村民が打ち集って談論し読書し、生活上産業上の指導を受けお互いの交友を深める場所。謂わば郷土に於ける公民学校、図書館、博物館、公会堂、町村集会所、産業指導所などの機能を兼ねた文化教養の機関(1946年7月5日文部事務次官通牒より)と、高らかに謳われ、国防婦人会や青年団の真摯な反省から公民館の建設費用等を自分たちで捻出していったそうです。

「この施設は上からの命令で設置されるのでなく...」とも文部事務次官は言っています。しかし、1999年第一次地方分権一括法による社会教育法改正から住民の自己決定権が壊されていき 「規制緩和」の名の下に教育委員会から首長部局の所管に移行し、観光振興や地域コミュニティの持続的発展(等)に質する(2019年3月8日閣議決定)と変化しました。

この後4月25日の衆議院地方創生に関する特別委員会で、指定管理制度導入の弊害を盛り込んだ「附帯決議」が全会一致で採択されたことは記憶に新しいものです(附帯決議は法律に問題があるから出る)。

横手市でも公民館を地区交流センターにして地域の自治会が指定管理をうける方式を進めつつあります。「まちづくりの推進」は大事な施策だし観光や地域振興については住民誰しも必要だと思っています。

ただ住民の間では様々な考えがあり、公民館では住民の学習の自由が最大限保障されなければならないし、戦前の深い反省から生まれた時点で既に公民館は地域づくりの拠点と位置づけられてきたのだから、何を今さら法改正するのか? しかも「行政分野との一体的な推進のために文科省が地方自治体からの提案を募集する」という方法をなぜわざわざとる必要があるのか?地方創生の施策なら当該自治体の条例で充分であり、国会で法律をつくる意図が何なのか、私たち地方の住民は疑問を声に出さなければならないのではないか!と感じました。 |

![]()

![]()