人口減少時代における地域再生とまちづくり 人口減少時代における地域再生とまちづくり

|

|

「人口減少時代における地域再生とまちづくり」

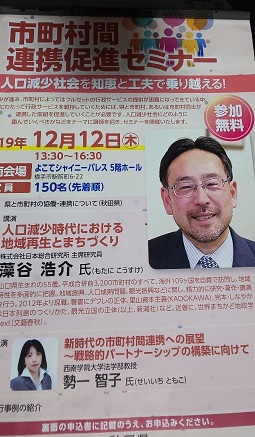

12月12日、横手シャイニーパレスで秋田県主催のセミナーがありました。

タイトルは「市町村間連携促進セミナー」ですが、国⇒県⇒市町村の協働・連携というテーマとなれば、「定住自立圏構想」(人口5万人程度以上の中心市と近隣市町村が連携し、地方圏における定住の受皿を形成する)では中心市街地以外はさびれてしまう傾向があり、次に総務省が提示したのが「連携中枢都市圏」(地域において相当の規模と中核性を備える圏域の中心都市=人口20万人以上…が近隣市町村と連携して形成する)という構想です。

要は、住み慣れた土地をあきらめて、中心市街地に住民を住まわせ、コンパクトなシティをつくることで地方創生の施策が進むだろうという考えの下に市町村間の連携が不可欠だという目的からの研修かな?と、いささかハスに構えての受講でした。が、冒頭、「里山資本主義」の著書で知られる藻谷氏のお話があり、とても衝撃を受けました。

「私たちは今生きている世の中に対し、正しい現状認識をしているか?」との問いに対して、各都市の住民票の数を基に非常に冷静に数字を把握されており、クイズ方式で進めても、参加者の私たちはなかなか正解が出ませんでした。

まず・・「少子高齢化」は一括りにはできないことを知らされました。団塊の世代の次の世代(私たち)が75歳を超えたら、もう高齢者群は減少すること(このことは私たちもわかっていましたが)2040年には人口半減は現実になること。高齢者の減少に伴って福祉にかかる予算は減るのだから、それを少子化対策に回すべき。秋田県は食料自給率もエネルギー自給率も高い。実績と実情をみれば秋田県の成長産業は農業・林業であり、これを活かさない手はない!島根県に学び、地域教育を徹底して乳幼児(0歳~4歳)を増やしていくことに本気にならなければ!と檄を飛ばしてもらいました。

国の思惑とは別にしても、一つの町・市単独では施策が持たない。だから近隣市町村の連携しか伸びる道はないのではないか!ということで、すでに限界集落の域を超えている?青森県の西目屋村や、福島県の昭和村の取り組みも紹介。曖昧なイメージで物事を断定してはならない。と。現実を数字で科学的に捉えていくことの必要性を学びました。

|

![]()

![]()