第2回地域共生社会推進サミットin湯沢 第2回地域共生社会推進サミットin湯沢

|

|

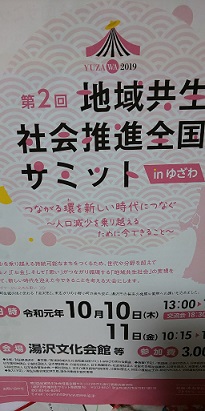

「第2回地域共生社会推進サミットin湯沢」

10月10~11日、昨年の長久手市に続き、2回目の全国規模研修会が、お隣湯沢市で開催されました。「つながる環(わ)を新しい時代につなぐ~人口減少を乗り越えるために今できること~」という副題です。

福祉職中心に1000人が集まりました。厚生労働事務次官をはじめ、厚生労働省の幹部、先進自治体(高齢化等々の課題が先進している地域も)の首長、日々フィールドワークを実践されている学者の皆さんが忌憚のない意見交換をする対談やパネルディスカッション、提言をされ、2日目の分科会でもコーディネーター・パネリスト・オブザーバーという各立場から丁丁発止の議論もあり、とても興味深い催しでした。

国とは言っても財務省や内閣府の方針に矛盾する宿命を持つ(福祉=採算を度外視しても人々の命と暮らしを守る最後の手段…と私は考えるから)厚生労働省のお役人が苦労の末に「生活困窮者自立支援事業」や「地域包括ケアシステム」「全世代型社会保障」という方策を国民に提起することに対し、コーディネーターの立場から「国はそう言っても、実際の地方自治体では乏しい予算内でどう工夫すればいいのか?」と厳しく詰め寄る場面もあり、現実味を帯びた内容だったと思います。

実際に地方で生きている私達は、家族の規模が縮小し、雇用は不安定、地域のつながりが薄くなっている状況にあります。そのように昔とは違う新しい時代の「地域共生社会」とは、地域住民の「困った」が繋がる社会であり、その「困った」が受け止められる体制ができていて、解決できる体制ができている社会=社会資源ができている社会であると湯沢市にある社会福祉法人の言葉が印象的でした。その根本には「社会福祉事業は本来、国・県・地方公共団体の責務であり、自治体は社会福祉法人に丸投げしてはならない。これを自治体の責務として自覚し、共同体として取り組むことを忘れてはならない」という理念があるとのことです。

湯沢市の例として、地域住民の「困った」が繋がる地域の人材育成研修が最も重要と紹介されました。個人情報保護という壁をどこまで位置づけるか?が昨今の課題になっていると思いますが、湯沢市では、それらの制度を超えた調整を行う位置づけの機能を持つ「相談支援包括化相談員」を設置し、その推進会議には必ず当該地域の民生委員が入って、各ケースにおける背景も掌握して全体を俯瞰し問題を明確にした上で方向性を出す…というシステムを紹介されました。

また、北海道鷹栖町では昭和43年に住民自治の基本として「保健推進委員」制度を開始し地域ごとに研修会・調理実習・健康診断の申込み取りまとめ・保健師に繋げての健康相談などの活動をしてきたそうです。引きこもり状態の住民には「働くきっかけ支援事業」も含め「丸ごと相談・断らない相談」の実現を目指すといった「伴走型支援」を実践しています。そして「地域共生社会の原点とは、支えられた人は、いつか支える側になり、地域の一員として活動する」=「人が人を支援することによって変わってくる」と強調されました。

オープニングでは、日本三大盆踊りのひとつ「西馬音内盆踊り」とともに「佐竹南家太鼓」が披露されました。横手とはいささか違って、おっとりした雰囲気を楽しみました。

|

![]()

![]()