売春防止法に代わる仮称,女性自立支援法の制定にむけて 売春防止法に代わる仮称,女性自立支援法の制定にむけて

|

|

「売春防止法に代わる仮称,女性自立支援法の制定にむけて」

1月11日、市川房枝記念会主催の講座を受講しました。長年、婦人保護施設いずみ寮で深刻なケースに寄り添って活動してこられた横田 施設長、そして養護施設で多数の困難な子ども達を支援する中、いわゆる発達障害とは全く異なる症状に直面し大変な苦労を重ねながらその子達の幸せな生き方を模索されている長沼豊氏の講義でした。

私は、最近の残虐な児童虐待の報道について、その母親は自らも受けているはずであろうDVに対し、なぜ子どもを連れて逃げられないものか?悶々としていました。この講座を受けて初めて、複雑で解決困難な歴史、社会構造があることを知りました。

1956年制定の売春防止法...これは刑罰が基本であり「買春」した男は無罪方面...今も?。ようやく2001年にDV防止法ができたのです。売春防止法での処罰を受けた女性達は、行き場のない、生きづらさを抱えた疾病があったり暴力被害を受けてきた女性達であり「検挙」以前に福祉的施策が必要な人達なのだということが強調されました。「どの人にも平等に対応できる法律」を目指して日夜活動されている講師の言葉は大変重いものでした。

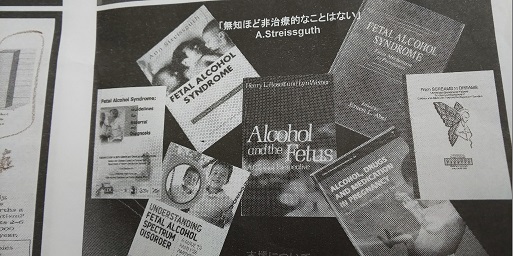

その実例のうち、特異な症例「胎児性アルコールシンドローム(FAS)」について衝撃的な解説がなされました。

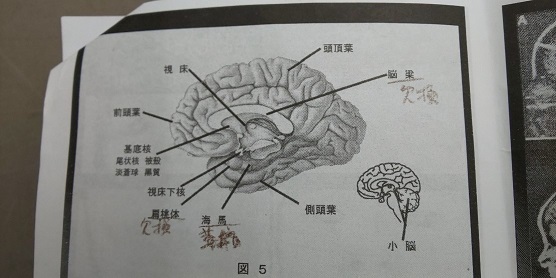

母親による大量の飲酒 が妊娠3週目にすでに脳などの形成ができず、生まれてから精神や行動面で多くの問題を引き起こし(小学生になって低学年で書けていた文章が学年が進むにつれ書けなくなるなど)、母親はそれを苦にして酒量が増したり死に至る...という悲惨さです。アメリカなどではやっと国をあげて対策に乗り出したが日本は1950年代に藤沢市民病院産婦人科医師が論文を出しても今なお専門家でさえ、発達障害や個性と捉え適切な医療を施さない場合が多いとのことです。

とても深刻な事態で出生件数が増えているという海外の報告もあるといいます。両講師は「理解から寄り添う支援へ」模索しなければならない❗️と主張されました。

|

![]()

![]()